瑞典 今天是春初雪融的

藍天淡爵士調

枝頭的白頰山雀

吟詠著遠方太平洋

記憶中的徐徐海藍

失焦的水彩

浪潮聲 爬上耳際

撫慰著在黑暗中

失聲的紙人

那天 我們光著腳丫

踩在海水輕吻過的

雪白撒哈拉

你輕輕把圓圓的小小的腳指頭往腳底縮

天使收起翅膀的優雅

回眸 似曾相似

牽你的手

親愛的小大人啊

笑容 簡直要

揪心的

微甜 微顫 微疼

念你 在遠方

Utför översättningar mellan svenska, engelska och traditionell kinesiska.

(賀版主獲頒瑞典作家基金會全年度工作獎助金!)

瑞典 今天是春初雪融的

藍天淡爵士調

枝頭的白頰山雀

吟詠著遠方太平洋

記憶中的徐徐海藍

失焦的水彩

浪潮聲 爬上耳際

撫慰著在黑暗中

失聲的紙人

那天 我們光著腳丫

踩在海水輕吻過的

雪白撒哈拉

你輕輕把圓圓的小小的腳指頭往腳底縮

天使收起翅膀的優雅

回眸 似曾相似

牽你的手

親愛的小大人啊

笑容 簡直要

揪心的

微甜 微顫 微疼

念你 在遠方

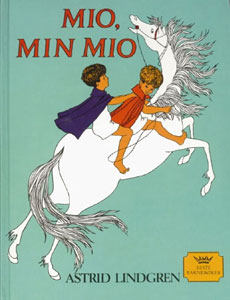

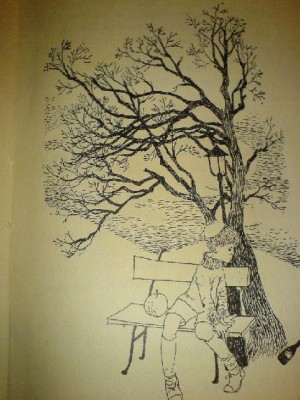

《米歐王子》( Mio, min Mio )

瑞典文原著作者 Författare :阿思緹.林格倫 (Astrid Lindgren)

繪者 Illustratör:伊蓉.威克蘭 ( Ilon Wikland )

譯者 Översättare:陳靜芳 ( Jamie Chen )

出版社 Förlag:天下雜誌 ( CommonWealth )

出版日期 Utgivningsdatum:2010.01.01

語言 Språk:繁體中文 ( Traditionell kinesiska )

ISBN:9789862410936

內容簡介:

在精靈的幫助之下,米歐橫越了日月星辰,來到了「遙遠國度」。到那裡他才發現,他的生父正是遙遠國度的國王,並且已經整整找他找了九年。國王告訴他他的真名是米歐,並給他在養父母那裡從來沒有得到的關懷和疼愛。

在這個美麗的國度,有終年常綠的玫瑰花園、無限包容的慈愛父親、忠實友愛的玩伴,米歐所夢想的一切,彷彿都成真了……。但是好景不常,黑暗的勢力,悄悄入侵了這個美麗的國度。在朋友阿傑,以及愛馬米拉米斯的幫助之下,米歐來到了黑暗的「境外之國」,與殘酷的卡托騎士展開一場大戰,應驗了流傳數千年的預言……。

在這趟危險重重的旅途之中,米歐時常感到害怕無助,但父王溫柔呼喚:「米歐,我的米歐」的聲音卻也給他無比的力量……他是否能克服層層難關,順利達成任務,成為名副其實的「米歐王子」?

作者簡介:

阿思緹.林格倫 Astrid Lindgren, 1907—2002

瑞典童書作家,曾撰寫數十部繪本與兒童小說,1940年代出版的【長襪皮皮】系列廣受喜愛。林格倫獲獎無數,包括國際安徒生獎、德國書商和平獎、瑞典國家文學獎、德國青少年文學獎……等,其作品除了翻譯成數十種語言之外,也改編成電影、電視節目與戲劇。她相當關懷社會,強調人道精神。2002年逝世後,瑞典政府以她的名字成立兒童文學大獎,一方面紀念這位舉世聞名的國寶級作家,同時提供高額獎金,鼓勵創作,備受國際矚目。

繪者簡介:

伊蓉.威克蘭 Ilon Wikland

1930年出生於艾沙尼亞,14歲移居瑞典,現居斯德哥爾摩。威克蘭畫風多元細膩,於1954年開始為林格倫的《米歐王子》(Mio, min Mio)作畫,之後幾乎所有林格倫作品的插畫,都出自她的畫筆。

譯者簡介:

陳靜芳(Jamie Chen)

國立中山大學外文研究所碩士。譯有時報開卷好書《鯨騎士》、史蒂芬.金《桃樂絲的秘密》、美國舞蹈家鄧肯女士自傳《舞者之歌—鄧肯回憶錄》、《未完成的肖像—在賈克梅第的巴黎畫室》、犯罪小說家麥可.康納利《詩人》和《黑暗回聲》、英國作家哈尼夫.庫雷西《全日午夜》和《蓋布瑞的禮物》。瑞典文拙譯包括:Ulf Stark《微笑的狗》( Hunden som log )以及林格倫女士( Astrid Lindgren )作品《屋頂上的小飛人》( Lillebror och Karlsson på taket )、《小飛人逗管家》( Karlsson på taket flyger igen )、《小飛人上報了》( Karlsson på taket smyger igen)、《荒島上的間諜》( Kalle Blomkvist och Rasmus )和《陽光草地》( Sunnanäng )等書。

最新一期瑞典書市(Svensk

bokhandel)雜誌提到,有些人總會碎碎念諾貝爾文學獎老頒給沒幾人聽過的作家。可是說到得獎人默默無聞的情況,諾貝爾文學獎可能得靠邊站了。

話說一九七三年諾貝爾文學獎得主澳洲作家Patrick White在1974年用諾貝爾文學獎金年創立了Patrick White Award,此項文學獎立意在於鼓勵(獎助)創作多年卻未曾獲得世人肯定的較年長作家。今年得獎者是Beverley Farmer,在獲獎之前,Wikipedia上找不到這位作家的任何資料。

如果沒有世人的注目與掌聲,一個作家靠什麼養分存活?

2009.11.23

堪稱瑞典最夯文學獎項的奧古斯特文學獎(Augustpriset)得獎名單已於23日公布。

文學類得主毫不意外是Steve Sem-Sandberg 的小說《羅茲的窮人》(De fattiga i Łódź)。本書已售出十八國版權。

隔天瑞典SvD報藝文版主編|Stefan Eklund忍不住發了點牢騷。不過他切入的角度非常聰明,也可說非常老套:性別差異。自從一九八九年奧古斯特文學獎成立以來,計有十五位男作家與六位女作家(28%)分別獲獎,比例可謂相當懸殊。接著Stefan Eklund順便把矛頭指向瑞典學院,奧古斯特文學獎跟著諾貝爾文學獎男女不平等的腳步走,教人尷尬,他如是說。

十一月十二日在Rönnells 書店舉行的De Nios Stora

Pris 頒獎典禮(見本文末)上,SvD 文學編輯 Kaj Schueler 與 Steve Sem-Sandberg展開一場對話。由Kaj Schueler 來主持這場對話可謂貼切,他是猶太人,祖父母於1942年從柏林逃難來到瑞典。(他在Flykten från Berlin 1942 書中描述了這段家族歷史。)

Steve Sem-Sandberg 在座談會上聊到寫作這本書的難處在於,他不能對書中人物表達情緒化的憐憫,而必須以客觀的角度書寫,才順利完成了這本長達七百頁的拼湊與重整、史實與虛構交織的長篇小說。接著他念了書中一段章節。

前方斜對角,白髮朱顏的女士拿起手巾,輕拭眼角。

是我的想像嗎?還是你的?

—————————————————

2009.10.21

2009年瑞典奧古斯特文學獎(Augustpriset)入圍名單已於日前由瑞典出版人協會(Svenska

Förläggareföreningen)公布。

相較於往年處理自傳式書寫或婚姻關係的入圍作品,今年的小說觸角延伸到瑞典境外二十世紀的歐洲版圖,探討的主題包括貧民窟、 猶太集中營以及被驅逐的希臘人等等。得獎呼聲最高的前SvD報記者Steve Sem-Sandberg在入圍小說《羅茲的窮人》(De fattiga i Łódź)中描繪波蘭猶太人在羅茲貧民窟遭到的迫害 。這部小說於九月出版,已在歐美獲得廣獲好評,也是上星期法蘭克福書展的搶手書之一。已售出德國與美國翻譯版權。

同樣入圍的Per Agne Erkelius在《加利西亞飯店》(Hotel Galicja)書中也不約而同處理了猶太迫害的主題。Aris

Fioretos的作品《最後的希臘人》(Den siste greken)則描述在Smyrna斯密爾納古城(今名İzmir)被驅逐出境的希臘人命運。

除了小說作品之外,也有兩位詩人的作品上榜,分別是Ann Jäderlund的《人日日以淨水淋身有何用》(Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i

alla sina dagar)以及Johannes Anyuru的《霍爾中的城鎮》(Städerna inuti Hall)。

雖然在六位入圍作家當中,詩人占了兩席,不過按往年得獎作品大多為小說的事實看來,這算是向讀者交代的成分居多吧。Johannes Anyuru倒是樂觀表示,希望今年能由詩人勝出,或許能為奧古斯特獎增添些許文學重量。

奧古斯特文學獎得獎作品將於11.23宣布。

Steve Sem-Sandberg 小檔案:

生於1958年,瑞典小說家、評論家,居於斯德哥爾摩、維也納、布拉格。2009年獲瑞典De Nios Stora

Pris重量級文學獎殊榮肯定,該獎項設立於1916年,獎金高達25萬克朗。

2009.08.10

這幾天,陽光大得像要照亮我的內心的每個角落。

隻身在城外。

咖啡館裡的極苦、濃甜,是生命微調的貼切。

看到幾隻烏鴉一點不怕生的,叼走隔壁桌殘餚。

陽光,耀眼。是心在作祟。

微笑,小女孩光著腳丫踩在海邊的草皮上。舞夏。

遙望海的對岸。全世界的苦甜就在一眨眼之間。盡收、細藏。

波光瀲灩,恍覺海面靜止而陸地飄移。往前。往前。

一陣頭暈目眩。

回神,有片落葉飄下。

/JC

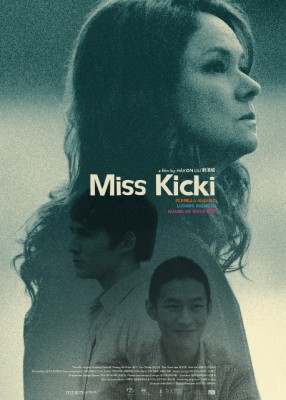

到斯德哥爾摩電影節 (Stockholms filmfestival)看瑞典臺灣跨國合作的電影「霓虹心」!

去年夏天得知瑞典演員Pernilla August將前往臺灣拍片,就非常期待「霓虹心」Miss Kicki (瑞典原名「霓虹夢」Drömmar i neon)這部電影。盼到初冬寒峭的十一月天,電影總算要在瑞典上映囉。

Pernilla August曾是瑞典導演柏格曼(Ingmar Bergman)的御用演員,在瑞典地位崇高,挑片相當嚴格。這回願意點頭參與拍攝這部瑞典臺灣跨國合作的「霓虹心」,想必對劇本相當滿意。

「霓虹心」是挪威臺灣混血兒導演劉漢威(Håkan Liu)的首部長片創作,獲得瑞典Rookiefilm電影輔助金專案八百萬克朗的資金贊助。影片描述瑞典女子Kicki(Pernilla August飾)越洋到臺灣見網友張先生(曾志偉飾),過程中與原本關係生疏的兒子Viktor(Ludwig Palmell飾)重新認識彼此的故事。

一場異地之旅,也是心的擦撞與成長旅程。

1975年出生的導演劉漢威戴方框眼鏡,很有書卷氣。在挪威Kirkenes出生,長於臺灣。父親是臺灣人,母親是挪威人。畢業於瑞典哥特堡電影學院。2007年的短片創作Lucky Blue贏得瑞典短片大獎,甚至也獲瑞典版奧斯卡的「金龜電影獎」(Guldbaggen)提名。

斯德哥爾摩電影節將於十一月21、23、24日放映這部令人期待的瑞典臺灣跨國合作電影。

2009.10.27

這日瑞典作家協會(Sveriges Författarförbund)與邀請了來自斯洛伐尼亞的三位詩人,舉行一場名為「島嶼、城市與綠天使」的文學座談,一場詩歌朗誦與探討詩歌翻譯的心靈饗宴。

這場座談是由翻譯並出版其中兩位斯洛伐尼亞詩人作品的Rámus出版社主辦。這家小出版社位於瑞典第三大城Malmö,由兩位對文學懷抱熱情的年輕人經營,出版小眾文學。Rámus網站是這麼說的:

“There’s more to

life than books, you know – but not much more”

Morrissey

座談會上,由主持人Jonas Ellerström(亦是譯者、出版人)就三位詩人不同的風格,用心準備了許多切入要點的問題。(Ellerström濃濃的瑞典南部skånska口音,說起英文帶點英國腔,一派牛津紳士風範。他剛過五十一歲生日,所經營的Ellerströms出版社也堂堂邁入第26個年頭。)

這三位詩人分別是在國際文壇上頗負盛名的Tomaz Salamun、曾主辦斯洛伐尼亞Medana詩歌節的Ales Steger、以及本身亦為建築師的Lucija Stupica。同時出席這場座談的還有兩位譯者Jan Henrik Swahn以及Sophie

Sköld。

(《物之書》Tingens bok;Aleš Šteger著,Morgan Nilsson譯,Rámus出版)

(《在印痕醒來時》När avtrycken vaknar;Lucija Stupica著,Jan Henrik Swahn譯、跋,Rámus出版)

Jonas Ellerström對Tomaz Salamun提出算是較為保守的探討身分認同的問題。由於Tomaz Salamun自七零年代起即長時間旅居美國,亦曾在匹茲堡大學任教,有些人將他歸為美國詩人。Ellerström詢問Salamun如何看待自己的身分定位。Salamun表示自己是斯洛伐尼亞詩人。至於詩作英譯方面,他會尋找母語為英文的詩人來擔任翻譯重任。他自己也曾譯介了多位美國詩人。

年僅三十六歲的Ales

Steger整個人散發明星氣質,他以感情飽滿的聲音輕柔念詩,滿室溫馨,教人頓時忘了深秋的蕭瑟就在屋外徘徊。

Jonas Ellerström詢問Ales Steger舉辦Medana詩歌節的主要用意。若是為了強調斯洛伐尼亞的國家定位,為何廣邀世界各地的詩人到斯洛伐尼亞。Ales Steger回答,與其說邀請世界到斯洛伐尼亞,不如說是斯洛伐尼亞邁出步伐往外走,去看外面的世界究竟是怎樣的。他也提到,在村莊舉辦詩歌朗誦時,村婦還會在朗誦結束之後,留下來彼此討論是瑞典詩人說的有道理、或者義大利詩人的作品比較有看頭。他說那樣直接的群眾回應是他辦詩歌節最寶貴的收穫。

最讓我感到不可思議的是Lucija Stupica與其譯者Jan

Henrik Swahn的對話。Jan Henrik Swahn提到,當Rámus出版人Per

Bergström請他翻譯Lucija Stupica的詩集時,他可是一個斯洛伐尼亞字都不懂!而且出版社只給他八個月的時間翻譯詩集。聽到這兒,我嘴巴是整個O型地愣住。不過他補充表示,自己懂波蘭文以及一點點的捷克文,也算是小有幫助囉。

此外他認真地說,自己之所以能翻譯Lucija Stupica的詩,是因為他「懂」Lucija Stupica的作品。看他和Lucija Stupica深具默契的互動,透過文字的知心邂逅,內心有暖暖的感動。

Jonas Ellerström詢問Lucija Stupica旅程對她的意義。她表示人生中最重要的旅程是內心的那場旅程。她也提到特別提到孤獨之於她,乃是寫詩不可或缺的元素。

(挪威劇場版「芬妮與亞歷山大」劇照。老實說瑞典版的Alexander較帥哦)

對於一個怕鬼的人,看電影「芬妮與亞歷山大」有時是對心臟負荷的極限挑戰。

披著聖袍的惡魔在小男孩耳邊冷颼颼撂狠話,可怕呀。

今年十一月,挪威國家戲劇院將呈現劇場版的「芬妮與亞歷山大」,大銀幕裡的紙片人惡魔和小男孩,將一躍跳上有形有體的劇院舞台,一決高下。

根據瑞典記者Lars Ring的報導,戲劇表演在鄰國首都奧斯陸可謂蓬勃興盛,畢竟人家一個奧斯陸就有兩個國家劇院呢,分別是歷史悠久的國家戲劇院(Nationaltheatret),以及推廣新挪威文(nynorsk)戲劇表演的挪威戲劇院(Det norske teatret)。今秋這兩家劇院的劇目相當引人注目,也都排了幾部瑞典作家的作品上演。

奧斯陸國家戲劇院在0827-0920隆重舉辦當代戲劇節(Samtidsfestivalen),節目單上的Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika乃是改編自瑞典作家Sara Stridsberg於2007年奪得北歐理事會文學獎(Nordiska rådets litteraturpris)的小說《夢學院》(Drömfakulteten)

劇場版「芬妮與亞歷山大」將於2009.11.07於奧斯陸國家戲劇院推出國際首演。原本斯德哥爾摩的皇家戲劇院(Dramaten)也計畫在今秋推出該劇,不過演出時間已無限期延長。挪威國家戲劇院的秋季劇目以契可夫(Anton Chekhov/Tjechov)的《海鷗》(The Seagull)作結,該劇由瑞典劇場導演Sofia Jupither執導。

在挪威戲劇院方面,今秋第一齣表演是由瑞典流行樂團主唱Ola Salo主演的Jesus Christ Superstar,緊接著上演史特林堡(August Strindberg)生平最後一部劇作《鄉間大路》(Stora landsvägen)。

上一篇才剛提到曼老,孰料…

根據最新一期的瑞典書市雜誌SvB報導,瑞典和北歐犯罪小說作家已在英國打出知名度。至少從今年夏天在英格蘭Yorkshire郡的Harrogate鎮舉辦的犯罪小說節(Theakston’s Old Peculier Crime Writing Festival)看來,確是如此。

在犯罪小說節一場名為Five

Go Postal的公開批鬥會,六位英國作家包括Simon Brett、Andrew Taylor、N J Ellroy、Ann Cleeves、Christopher

Brookmyre和Laura Wilson輪流點名自己最看厭惡的犯罪小說作家、犯罪小說情節、犯罪小說等等。Laura Wilson也是《衛報》(The

Guardian)的文學評論家。

剛開始大家還算客氣。不過當主席Simon Brett問到大家最厭惡的犯罪小說作家時,現場一片鴉雀無聲,接著N J

Ellroy忽然強調表示,他厭惡瑞典犯罪小說作家Henning Mankell。「他寫的東西像木頭一樣硬梆梆的。」是啊、是啊的同意聲此起彼落。

接著Laura Wilson更是不客氣地表示,她厭惡全球當紅的瑞典犯罪小說作家Stieg Larsson。「他到底在寫些什麼?我實在不懂。」

Oj, oj, oj, 瑞典的兩大外銷名產就這麼被英國仔退貨了。

(斯德哥爾摩Kulturhuset, 2009.08.24;左至右:作家Gabriella Håkansson、瑞典EU部長Cecilia Malmström、作家Helena Henschen、犯罪小說作家Jan Arnald、瑞典作家協會Magnus Jacobsson)

(斯德哥爾摩Kulturhuset, 2009.08.24;左至右:作家Gabriella Håkansson、瑞典EU部長Cecilia Malmström、作家Helena Henschen、犯罪小說作家Jan Arnald、瑞典作家協會Magnus Jacobsson)

第一屆歐盟文學獎得主已於2009.07.16公布。頒獎典禮將於2009.09.28在比利時Bryssel 的Flagey Theatre舉行。

歐盟文學獎算是非常特別的文學獎。計畫在三年之中(2009-2011),從三十四個歐洲國家當中,每年選出11-12位得獎人,共計34位得獎者。獎金為5000 歐元。

瑞典排在2009年獲獎的十二國名單上,得獎人是以I skuggan av ett brott 在瑞典竄紅、近七十高齡的「新」作家Helena Henschen。

今年瑞典不僅是歐盟輪值主席國,第一屆「歐盟文學獎大使」(Ambassador of the European Union Prize for Literature)也由瑞典人包辦。有資格扮演文學獎大使究竟是誰呢,就是鼎鼎大名的瑞典犯罪小說作家Henning Mankell先生。改天真該好好寫篇文章,介紹他筆下的Kurt Wallander警探。(最近瑞典出現一則拿Wallander和Stieg Larsson筆下的Salander大做文章的搞笑廣告,這兩人的姓名的確非常相近不是嗎?)

回到正題。8月24日,瑞典作家協會、瑞典出版人協會、瑞典書商協會、Bromberg出版社以及斯德哥爾摩文化之屋聯合舉辦了一場名為「歐洲新文學存在嗎?」

(Finns det en ny litteratur i Europa?)的座談會,除了宣布歐盟文學獎瑞典得主,也讓瑞典讀者有機會進一步認識Helena Henschen以及獲獎小說I skuggan av ett brott。

順帶一提的是,Helena Henschen的出版社老闆Dorothea Bromberg都親自出席了。她是精力旺盛且企圖心強的出版人,在哥特堡國際書展上,她可以捲起袖子、撩起褲管,站在桌子上大聲叫賣書籍,她的衝勁幹勁可不是一般低調內向的瑞典出版人比得上的哦。這當然和她的移民背景不無關係。

名為「歐洲新文學存在嗎?」的座談會,標題很吸引人,整個對話內容卻幾乎僅繞著Helena Henschen的書打轉。在場兩位較年輕的作家Gabriella Håkansson和Jan Arnald輪流稱讚Helena Henschen,感覺有些尷尬啦。Jan Arnald是很意思的作家,以筆名Arne Dahl發表犯罪小說,以Jan Arnald本名發表文學小說,非常顯性的人格分裂。負責開場的Magnus Jacobsson開玩笑說,在場雖然只看到四位來賓,但事實上有五位,因為Jan Arnald另有分身隨行!另一方面,靠犯罪小說謀生,似乎亦成了瑞典文學作家生存的必要手段。

Helena Henschen的I skuggan av ett brott算是瑞典最近風行的「自傳體家務事」文類又一表現。可歸於此文類的作品例如女兒寫已逝父親的Åsa Linderborg的Mig äger ingen(Nobody owns me)、Nils Claesson的兒子寫已逝父親的《藍莓機》(Blåbärsmaskinen)、翻老情人劈腿舊帳的Maja Lundgren的《蚊子與老虎》(Myggor och Tigrar)。我特別喜歡Nils Claesson的《藍莓機》。寫的是他的父親–已故的知名作家Stig Claesson。光是書皮就很有意思,帶點兒子的復仇意味。擺的是一張毫無作家神采、正在玩紙牌的Stig Claesson。和Stig Claesson平時刻意營造的文人形象有天壤之別。

(Blåbärsmaskinen)

(FOTO: Lennart Nygren)

Nils Claesson近距離觀察父親,那是一個極為隱私的角度,旁人不輕易發現的另一個面貌的Stig Claesson。酗酒、不負責任、自私、自大。透過文字(原本該屬於父親的專屬武器),兒子找到了自己的聲音,以瘖啞的歌聲在輕柔吟唱著亡父的不是。

再回到Helena Henschen的書。一九三二年三月七日,斯德哥爾摩發生了一樁慘案,共有三人喪命,包括瑞典國會議員Hjalmar von Sydow以及家中兩名女僕。隔日,Hjalmar von Sydow之子Fredrik及其妻Sophie也相繼死亡。非常不可思議的命案,結果發現是Fredrik先殺害父親及女僕們,接著結束了自己及妻子性命。Helena Henschen的母親是Fredrik之妹,命案發生時,她才十五歲。這本書是Helena Henschen在64歲之齡初試啼聲之作。她在座談會上表示,寫作這本家族悲傷歷史之前,曾在家族中召開會議算是徵求眾人同意,並向家族申請寫作補助金,想不到真的獲得三萬克朗的補助金。(von Sydow在瑞典乃是知名度相當高的貴族家族。)

Helena Henschen特別強調一點,沉默並不是絕對的,沉默會引起更多的想像。這也是她想寫出這段悲傷的家族過往的初衷,捕捉記憶,形之以文字,賦予輪廓,鎖於書頁。

有趣的是,一直到座談會終了,依然不聞「歐洲新文學存在嗎?」這主題。終於有觀眾舉手發問。這時Gabriella Håkansson非常誠實地表示,當初就對此標題表示質疑。誰能說自己懂歐洲文學呢?比方說,最喜歡的立陶宛作家或羅馬尼亞作家是誰?相信沒有多少瑞典人說得出來。

一場初秋的文學座談會,就順著這自我解構的小徑轉了個彎結束。

/Jamie, 2009 08 24

———————————————————————————————————

今年獲獎的十二個歐洲國家、小說及作家:

奧地利:Die Süße des Lebens (The Sweetness Of Life), Paulus Hochgatterer

克羅埃西亞:Djevojčica od leda i druge bajke (Ice Girl and other Fairy-tales), Mila Pavicevic

法國:Les Adolescents Troglodytes (The Cave Teenagers), Emmanuelle Pagano

匈牙利:Communist Monte Cristo (Communist Monte Cristo), Szécsi Noémi

愛爾蘭:Longshore Drift, Karen Gillece

義大利:Orizzonte Mobile (Movable Horizon), Daniele Del Giudice

立陶宛:Kvėpavimas į marmurą (Breathing into Marble), Laura Sintija Černiauskaitė

挪威:Innsirkling (Encirclement), Carl Frode Tiller

波蘭:Lód (Ice), Jacek Dukaj

葡萄牙:Os Meus Sentimentos, Dulce Maria Cardos

斯洛伐尼亞:Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (It happened On September The First (Or Whenever)), Pavol Rankov

瑞典:I skuggan av ett brott (The Shadow of A Crime), Helena Henschen

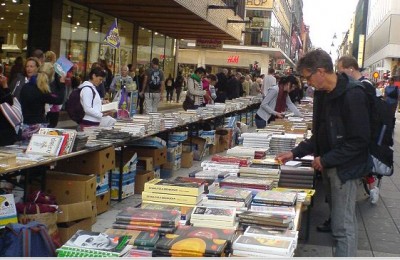

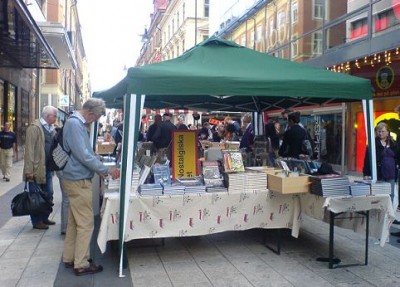

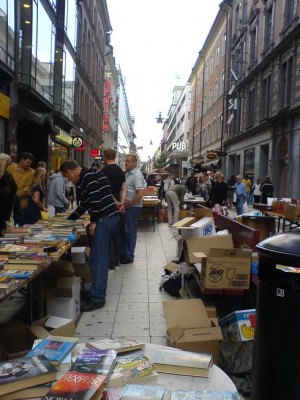

斯德哥爾摩一年一度的

斯德哥爾摩一年一度的

「全世界最長書桌」曬書活動,在今年邁入第19個年頭。八月十六號星期日,五百張書桌在斯城觀光客雲集的皇后路上一字排開,吸引了大批書迷前往捧場。

(英文書用瑞典文標示,不懂瑞典文的人只好猜一猜囉。)

(英文書用瑞典文標示,不懂瑞典文的人只好猜一猜囉。)

(曬書曬的是新書、舊書、精裝書、童年收藏的超人漫畫書、連CD都有賣。)

(曬書曬的是新書、舊書、精裝書、童年收藏的超人漫畫書、連CD都有賣。)

(未雨綢繆。)

(未雨綢繆。)

(瑞典奶爸帶著寶貝出門和麻吉哈啦。是瑞典常見的街景。)

(瑞典奶爸帶著寶貝出門和麻吉哈啦。是瑞典常見的街景。)

(一手交錢,一手交貨。順便幫我的香蕉愛牌打個廣告。)

(一手交錢,一手交貨。順便幫我的香蕉愛牌打個廣告。)

(這書桌真的很長,南起Strömgatan街、北至Barnhusgatan街。)

(這書桌真的很長,南起Strömgatan街、北至Barnhusgatan街。)

(逛到天色都暗了。果真是名不虛傳的全世界最長書桌啊!)

(逛到天色都暗了。果真是名不虛傳的全世界最長書桌啊!)

(立於Norrköping河畔的Moa Martinson雕像。偶遊Norrköping,未按圖索驥,因緣際會的巧合下,就這麼直直走到Moa Martinson面前。想必她知道我這篇文章寫完卻久久未刊,特別來提醒我吧。)

瑞典勞工作家茉亞.馬汀森全名Helga Maria (Moa) Martinson (1890-1964)。

她出生於斯德哥爾摩北邊的小鎮諾雪平(Norrköping)。其母是紡織廠女工,茉亞的成長過程艱辛,一生吃過許多苦。她自1927年開始發表文章,署名茉亞。

她在第一樁婚姻生了五個兒子,年紀最小的兩個兒子於1925年春死於意外。丈夫在1928年喪生。她的作家生涯,也從此展開。

1929年,她與瑞典詩人/小說家哈利馬汀森(Harry Martinson,1974年諾貝爾文學獎得主)相遇。隔年兩人結婚。

後來哈利馬汀森外遇。1940年她訴請離婚,1941年婚姻正式失效。

茉亞最著名的作品是自傳式三部曲:《母親結婚》(Mor gifter sig)、《教堂婚禮》(Kyrkbröllop)以及《國王的玫瑰》(Kungens rosor)。小說描述世紀交迭之際,窮苦家庭出身的小女孩米亞奮鬥的故事。

茉亞馬汀森寫於《母親結婚》(Mor

gifter sig,1936)自序:

「本書主角是我的母親。

她在一九五五年十一月薄霧壟罩時離開人間,享年八十四歲。我幾乎無法承受她走後留下的空虛。在我一生中,她是我最能信賴的摯友,她有著豐富的人生知識與經驗,那是在學校和大學裡學不到,只能從生命最艱苦的樣貌學習的。在緬懷與思念母親之際,我必須提出這個問題:瑞典明明處於極和平的狀態,然而儘管人們辛苦工作且急切且從未間斷的尋求工作機會,掙到的錢卻也僅能勉強糊口而已。為什麼母親的生活、我自己的生活以及瑞典數百萬默默無名者的生活,需要如此困苦艱辛?以母親之名、我自己以及瑞典三分之二人民之名,我絕對有權利提出此問…。」

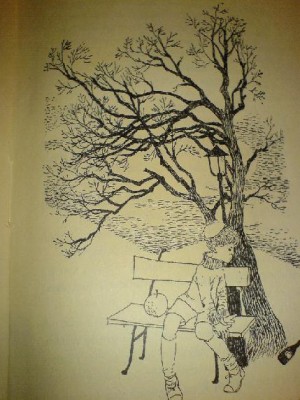

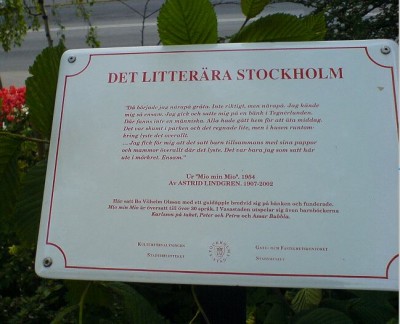

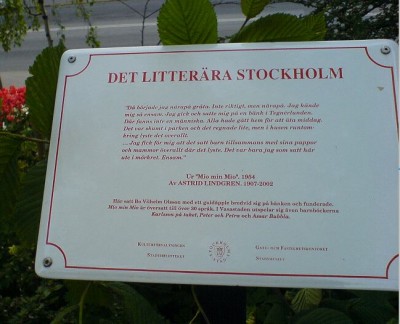

斯德哥爾摩是個充滿文化氣息的北國之都。陽光灑落,在不經意的街頭轉角,每每充滿令人驚喜的書香一隅。位於市區的泰格涅公園就是這樣一個小角落。

讓我們話說從頭吧。

《米歐,我的米歐》是瑞典國寶級童書作家林格倫(Astrid Lindgren, 1907-2002)一九五四年之作。 (Jamie所譯的繁體中文版本將於秋天出版,敬請期待。)

(Jamie所譯的繁體中文版本將於秋天出版,敬請期待。)

翻開《米歐,我的米歐》一書,映入眼簾的正是泰格涅公園。 一九五四年十月的一個黃昏,米歐一個人來到泰格涅公園,坐在公園的長凳上。

一九五四年十月的一個黃昏,米歐一個人來到泰格涅公園,坐在公園的長凳上。

泰格涅公園就在米歐家對面,米歐只要越過烏普蘭路(Upplandsgatan),就可以到公園裡玩耍。(站在公園裡可以看到米歐家,就在紅色小遮陽篷樓上。)

泰格涅公園就在米歐家對面,米歐只要越過烏普蘭路(Upplandsgatan),就可以到公園裡玩耍。(站在公園裡可以看到米歐家,就在紅色小遮陽篷樓上。)

(今日長凳依舊在,獨不見米歐身影)

(今日長凳依舊在,獨不見米歐身影)

立於公園的書摘看板,出自林格倫的《米歐,我的米歐》(Mio, min Mio):

立於公園的書摘看板,出自林格倫的《米歐,我的米歐》(Mio, min Mio):

「這時我差點哭了,沒有真的哭,但是只差一點點,因為我覺得

好孤單。我走到泰格涅公園裡,坐在長凳上,公園裡一個人也沒有,大家都回家吃晚餐了。天色已經暗了,而且開始下起毛毛雨。但是放眼望去,四周萬家燈火明

亮……。我似乎覺得,在所有燈火明亮的屋舍內,都有小朋友和爸爸媽媽坐在一起。只有我獨自一人坐在外面的黑夜中,獨自一人。」

一九九六年,林格倫老奶奶也來到公園裡,和所有孤單的孩子們作伴。

一九九六年,林格倫老奶奶也來到公園裡,和所有孤單的孩子們作伴。

林格倫老奶奶的多部著作,場景都在泰格涅公園以及附近的瓦薩區(Vasastan)。

林格倫老奶奶的多部著作,場景都在泰格涅公園以及附近的瓦薩區(Vasastan)。

一九九六年,公園裡豎立她的雕像,以茲紀念。

下次經過泰格涅公園,說不定會瞥見米歐的身影哦。

(圖片來源)

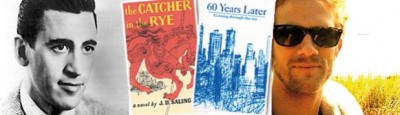

《麥田捕手》(Catcher in the Rye)是美國作家沙林傑(J D

Salinger)於一九五一年發表的小說。由十六歲的主人翁Holden

Caulfield以第一人稱敘述整篇故事。該書早期的評價極為兩極化,在1961-1982年期間,是美國高中和圖書館最為禁止傳閱的書

籍,Holden Caulfield

也成了青少年叛逆文化的代表人物。但是八零年代卻有許多高中使用這本書做為教科書。到了2005年,《時代》雜誌將本書列為1923-2005年間最佳百

大英文小說之一。據說全世界至今已售出六千五百萬本《麥田捕手》,每年並有二十五萬本的穩定銷售量,它在全球讀者心中的經典地位自是不言而喻。

瑞典作家(也是出版人)Fredrik Colting 以 J D California(連名字縮寫都和沙氏相同)為筆名,於2009年發表了初試啼聲之作60 Years Later: Coming Through the Rye,該書號稱是《麥田捕手》出版一甲子後的續集。

在《麥田捕手》書中,十六歲的Holden Caulfield從寄宿學校偷跑;經過一甲子的歲月遞嬗,到了60 Years Later: Coming Through the Rye,十六歲的Holden Caulfield變成了七十六歲的老翁Mr. C,這回從老人安養院偷跑,繼續在紐約街頭晃蕩,尋找生命的意義。

今

年九十高齡的沙林傑在得知這本書問世之後,雇請律師告Fredrik

Colting剽竊侵權。Colting宣稱自己的作品乃是對於沙林傑及其書中人物的戲擬/襲仿(parody)或文學批評,但是美國聯邦律師

Deborah A

Batts認為Colting的作品不論在內容或風格方面大多取自原書,已超過Colting指稱的用意,因此初判沙林傑勝訴。Fredrik

Colting 的律師 Edward Rosenthal表示會繼續上訴。

該書原本訂於2009年九月在美國出版,目前出版計畫無限期延後。

(Jamie寫書法)

(Jamie寫書法)

媒體報導:

聯合新聞網

中時電子報

【中央社╱柏林1日專電】 2009.07.02 07:28 am

瑞典首都斯德哥爾摩的海格公園,日前舉辦台灣法藍瓷和照片展,現場同時有旅居瑞典的名翻譯家陳靜芳解說書法藝術,結果吸引300位左右的民眾參觀。

行政院新聞局駐瑞典官員表示,台灣自然人文攝影展「綺麗台灣」以及法藍瓷展,從6月27日起到今天為止,在斯德哥爾摩海格公園(Haga Park)的蝴蝶館展出。

出身台灣的名翻譯家陳靜芳,同時在現場解說書法藝術,並用毛筆為民眾書寫中文姓名。

海格公園是斯德哥爾摩最著名的公園,園區內有海灣和森林,原本就遊人如織,台灣法藍瓷和照片展在5天的展期內,共吸引了300位左右的民眾參觀。

(照片:新聞局提供)

斯德哥爾摩台灣展後記

文 / Jamie

這幾天斯德哥爾摩的天氣只能用兩個字形容–酷暑。

展覽前一天,工作人員在斯德哥爾摩蝴蝶園(Fjärilshuset)天然暖氣免費大放送的暖房裡布置展場到下午七點,戶外依然豔陽高照。大夥兒還差點上演了一段Jackie Chang飛車衝破大門的動作片。為所有工作人員留下日後回憶的最美插曲。

從展覽當天開始,大夥兒頂著戶外三十幾度的高溫,忙著招呼前來相挺的臺灣人以及特地來看展覽的瑞典人。有故鄉人貼心帶著清涼消暑的綠豆湯來探班,教人感動。也有瑞典酷妹知道現場有寫書法活動,打算在背上刺中文版的Veni,

vidi, vici,也就這麼來到了展場。

謝謝新聞局用心籌劃了此次展覽,讓更多瑞典人對臺灣的自然和人文之美留下了繽紛美好的印象。

謝謝大方提供旗袍的Y。

也謝謝在臺灣的摯友Y特以航空包裹寄來文房四寶及特別採購的夏日旗袍。

今天,指間仍有洗不去的墨痕,手背上是艷陽盛情留下的墨跡。

炎炎夏日,美好注記。

Jamie

(立於斯德哥爾摩Djurgården島Framnäs水畔的Jenny Lind雕像,Eric Rafael-Rådberg之作。)

每天使用瑞典貨幣,是否注意到五十克朗紙幣上印有一位氣質優雅的瑞典美女呢?她乃是有瑞典著名的女高音聲樂家Jenny Lind (1820-1887)。Jenny Lind是瑞典第一位蜚聲國際的演唱家,由於歌聲婉轉動聽,有「瑞典夜鶯」之美名。

Jenny Lind原名Johanna Maria Lind,九歲進入瑞典皇家戲劇院(Kungliga Teatern)接受專業音樂訓練,十歲開始登台演出,十七歲時已是瑞典皇家歌劇院(Kungliga Operan)大受歡迎的演唱家。一八四零年,僅二十之齡即被遴選為瑞典宮廷演唱家暨瑞典皇家音樂學院院士。之後曾到歐美各地包括德國、英國、美國巡迴演唱。

她在萊比錫與維也納演唱期間,與著名作曲家孟德爾頌 (Felix Mendelssohn, 1809-1847)合作甚密,孟德爾頌甚至曾為她量身訂做歌劇Lorelei,只可惜孟德爾頌在一八四七年早逝,因此這部歌劇並未完成。一八四七年Jenny Lind在倫敦的首唱,英國維多利亞女王也前往聆聽,可見Jenny Lind當時知名度與演唱水準之高。

一八五二年Jenny Lind在波士頓與鋼琴家Otto Goldschmidt結為連理,改名為Jenny Lind-Goldschmidt。

雖然Jenny Lind長年定居海外,不過仍心繫祖國瑞典,經常捐款贊助瑞典慈善機構。一八四七年至四八年,Jenny Lind在瑞典皇家歌劇院演出,慷慨將部分收入捐給基金會,贊助音樂系學生到各地演出所需的旅行費用。

到了一八七六年,這筆基金超過八萬三千克朗,她將半數捐給瑞典皇家音樂學院,半數捐給皇家藝術學院。這就是今日Jenny Lind獎學金(Jenny Lind-stipendiet)的前身。Jenny Lind獎學金自一九六五年起由皇家音樂學院頒發給年輕資優音樂系學生。獲獎人可得到四萬克朗獎學金及Jenny Lind禮服一套,並有機會在瑞典及美國進行巡迴演出。值得一提的是,美國也設有Jenny Lind獎學金,獲獎人同樣可獲得美國、瑞典巡迴演出機會。

歐盟議會大選將於六月四日至七日期間,在歐洲二十七個會員國同時舉行。

屆時全歐洲將選出共計736位議員,做為歐洲五億人民的代表。這也將是史上規模最大的跨國選舉。

這場歐盟議會大選,瑞典投票日訂於六月七日。有投票權的瑞典公民應該都已收到中央選委會寄出的投票通知單。

(在瑞典選舉期間,街頭會出現這樣的「選舉小木屋」valstugor,民眾可前往和政黨代表直接做意見交流。)

(在瑞典選舉期間,街頭會出現這樣的「選舉小木屋」valstugor,民眾可前往和政黨代表直接做意見交流。)

在瑞典投票非常方便,甚至可以提前投票。只要帶著投票通知單和身分證件,前往住家附近的圖書館,即可完成投票程序。這幾個星期,斯德哥爾摩市立圖書館門口都掛有「可在此處提前投票」的水藍色旗幟。

(圖書館前插有Här kan du förtidsrösta「可在此處提前投票」的水藍色旗幟)

(圖書館前插有Här kan du förtidsrösta「可在此處提前投票」的水藍色旗幟)

身心障礙者可委託他人代為投票。住在偏遠地區交通不便者,可麻煩郵差代為投票。

住在國外的瑞典公民,可到瑞典駐外單位投票,也可選擇函寄投票的方式,只要向瑞典選委會或戶籍所在地的地方政府申請選票資料,再將選票寄回瑞典即可。

(「選舉小木屋」後方的擎天柱狀物是斯德哥爾摩市中心著名地標:Kristall – vertikal accent i glas och stål (“Crystal – vertical accent in glass and steel”),後方玻璃建築是文化中心,斯德哥爾摩市立戲劇院也在其中。)

(「選舉小木屋」後方的擎天柱狀物是斯德哥爾摩市中心著名地標:Kristall – vertikal accent i glas och stål (“Crystal – vertical accent in glass and steel”),後方玻璃建築是文化中心,斯德哥爾摩市立戲劇院也在其中。)

歐盟議會大選每五年舉辦一次。上回是2004年,當時瑞典投票率僅37%,相較於2006年瑞典大選高達80%的投票率,這樣偏低的比例確實顯示了瑞典選民對這場選舉的不重視。

瑞典將選出十八位議員到布魯塞爾。這場選舉另設有百分之四的政黨門檻,若政黨所獲得選票未過門檻,將無法瓜分到任何席次。

(斯德哥爾摩街頭的競選人海報)

一九五四年,在斯德哥爾摩的烏普蘭路十三號,住著一個小男孩,他叫做米歐。

泰格涅公園就在米歐家對面,米歐只要越過烏普蘭路,就可以到公園裡玩耍。

泰格涅公園就在米歐家對面,米歐只要越過烏普蘭路,就可以到公園裡玩耍。

(站在公園裡可以看到米歐家,就在紅色小遮陽篷樓上。)

(歡迎來到泰格涅公園)

一九五四年十月的一個黃昏,米歐一個人來到泰格涅公園,坐在公園的長凳上。

(米歐,你在哪裡?)

「這時我差點哭了,沒有真的哭,但是只差一點點,因為我覺得好孤單。我走到泰格涅公園裡,坐在長凳上,公園裡一個人也沒有,大家都回家吃晚餐了。天色已經暗了,而且開始下起毛毛雨。但是放眼望去,四周萬家燈火明亮……。我似乎覺得,在所有燈火明亮的屋舍內,都有小朋友和爸爸媽媽坐在一起。只有我獨自一人坐在外面的黑夜中,獨自一人。」

「這時我差點哭了,沒有真的哭,但是只差一點點,因為我覺得好孤單。我走到泰格涅公園裡,坐在長凳上,公園裡一個人也沒有,大家都回家吃晚餐了。天色已經暗了,而且開始下起毛毛雨。但是放眼望去,四周萬家燈火明亮……。我似乎覺得,在所有燈火明亮的屋舍內,都有小朋友和爸爸媽媽坐在一起。只有我獨自一人坐在外面的黑夜中,獨自一人。」

–《米歐,我的米歐》(1954)

林格倫著 (1907-2002)

一九九六年,有個叫做林格倫的老奶奶也來到公園裡,和所有孤單的孩子們作伴。

林格倫老奶奶的多部著作,場景都在泰格涅公園以及附近的瓦薩區。一九九六年,公園裡豎立她的雕像,以茲紀念。

林格倫老奶奶的多部著作,場景都在泰格涅公園以及附近的瓦薩區。一九九六年,公園裡豎立她的雕像,以茲紀念。

值得一提的是,公園裡早在一九四二年就有另一位文壇巨人的雕像:

史特林堡是也。

史特林堡是也。

史特林堡的裸體雕像,巨大雄渾,叫人簡直不敢直視。

相對之下,一旁的林格倫老奶奶顯得渺小許多。

不知這兩位文學巨人,夜晚守著公園都聊些什麼話題呢。

很懷念和巴克走過那段冰天雪地的日子。

有一天,經過一個球場,看到他的背影。

他前腳立起坐在屁股上,在乖乖等著主人踢球完回家。

我停下腳步,微笑著。

現在,巴克用中文咆哮,我或許再也見不到他了。

這麼一想,讓我有些不捨。

但是,轉角處,或許就有巴克的影子。

蹲坐著,一愣一愣專心看著足球。

/ Jamie

書名 Titel:《野性的呼喚》(The Call of the Wild)

作者 Författare :傑克倫敦(Jack London)

繪者

Illustratör:唐唐

譯者 Översättare:陳靜芳 (Jamie Chen)

出版社 Förlag:天下雜誌 (CommonWealth)

出版日期 Utgivningsdatum:2009.05.06

語言 Språk:繁體中文 (Traditionell

kinesiska)

ISBN:9789862410028

邊緣之外,還有邊緣

Rue du Faubourg Saint-Honoré

躲雨的乞丐,蜷縮金錢的萬神殿一角

默然 背對

住在十七號的卡小姐

原來

Paradise不遠 地圖就在荷包裡

粉紅色的旅人鏡頭

執意唯美

我在河左岸讚嘆你的不朽

你佇立細雨中 只是漠然

凡人百般愁煞的生命

對你 不過是百年的須臾

你可以再靠近一點…

她說:晚餐有著落了。

第一屆柏格曼國際戲劇節(Ingmar Bergman International Theatre Festival)將於5.27-6.6期間於斯德哥爾摩舉行。瑞典政府已經大手筆撥出一千萬克朗經費贊助,聽說夠辦兩次柏格曼節呢。

屆時會有來自荷蘭、法國、德國、英國等地的頂尖劇團,在瑞典皇家戲劇院(Dramaten)登台演出,呈現柏格曼精神(den bergmanska andan)。這些表演將以原文呈現,搭配瑞典文字幕。

辦柏格曼節,沒有電影可不行。在這段期間,位於國王路的Saga電影院將每天播放柏格曼經典電影作品。瑞典皇家戲劇院(Dramaten)的Tornrummet(塔廳)會放送廣播劇。文化中心(Kulturhuset)頂樓露天看台也會有夜間電影播映。

皇家戲劇院的各場次戲劇表演將於4.28日正午起開始售票

此外,柏格曼週(Bergmanveckan)也將在六月二十三日於柏格曼故居所在地的Fårö舉行。今年來訪的電影人是文.溫德斯(Wim Wenders)。

柏格曼國際戲劇節

柏格曼週

這是瑞典書市雜誌SvB做的一項迷你問卷調查。

問:誰有資格自稱作家?

Mats Söderlund(瑞典作家協會會長、作家)答:

這很清楚是良知問題。如果你覺得自己確實是作家,就可以自稱作家。不管是在著作已經出版之後或者是在尚未有著作出版之前都可以。

Johanna Ögren(Bokhora.se「書婊子」網站)答:

關於何時可以開始自稱作家,這有明確的規定。不過我認為應該可以稍微放寬兩本出版書籍的規定。作家是一種狀態,而不是某種測量值。

Ida Jessen(作家)答:

這是個性問題。我是在獲得國家藝術基金會的三年獎助金之後,才開始對外以作家自稱。我真羨慕那些在出版了第一本書就很直接稱呼自己是作家的人。我心想,他們肯定知道自己寫的書很棒吧。(酸?)

Ola Larsmo(作家)答:

正式規定是,必須在出版了兩本書之後,才能向瑞典作家協會申請會員資格,這是很好的最基本條件。不過在媒體界,大家都自稱是作家及什麼的,彷彿作家不是真正的職業,像是作家及歌手、作家及記者、作家及走鋼索的人……。作家要不就是職業,對於投入這項職業的人有一些專業要求,不然就不是。

挪威作家Per Petterson以Jeg forbanner tidens elv(英譯:I Curse the River of Time)獲頒2009年北歐理事會文學獎(Nordiska rådets litteraturpris)。

北歐理事會文學獎的成立宗旨乃是:提升北歐國家對於彼此之間文學和語言以及對於北歐文化的興趣。

但是瑞典人對於北歐鄰國文學,興趣似乎不是那麼大。根據SvD新上任文學主編Stefan Eklund的評論,儘管今年文學獎得主在挪威是大受歡迎的作家,而且幾年前才以《外出偷馬》(Ut og stjæle hester)在國際書壇打響名號,但是他以挪威文寫成的六本小說、一本小說集和一本散文集,卻也只有《外出偷馬》譯成瑞典文。

Stefan Eklund提到瑞典學院常任秘書Horace Engdahl在頒發另一個獎項:瑞典學院北歐文學獎致詞時,對於瑞典媒體以大篇幅報導來斯德哥爾摩打書的美國作家,但是北歐鄰國作家到瑞典卻未受到同等禮遇的不滿。

(我曾在Uppsala一場探討北歐語文的座談會上,聽到Horace Engdahl批評了瑞典大學由於國際學生修課而以英文授課,以及碩博士班普遍以英文寫作論文的現象。另外,他認為北歐人之間以各自國家的語言交談即可,不需要用上英文。瑞典學生或許認為自己的英文比丹麥文流暢,但是依他看並非如此。)

瑞典人閱讀習慣確實大受英美語系作家影響。北歐其他國家作者的作品有幸被翻譯成瑞典文者實在是少數,大多也是犯罪小說。因此在今年獲得北歐理事會文學獎提名的北歐作家當中,只有一本作品已譯成瑞典文(丹麥作家Helle Helle的Ner till hundarna)的尷尬情況,也就不足為奇了。而且這本書還是由一家小出版社Lindelöw出版。

再把話題轉回Per Petterson。他在十八歲時就立志當作家。影響他做出這重大決定的是三位作家:出生於丹麥的小說家Aksel Sandemose的作品En flykting korsar sitt spår、海明威早期作品《尼克傳奇故事》(The Nick Adams Stories)短篇小說,以及瑞典作家Pär Lagerkvist的自傳體小說《現實世界的過客》(Gäst hos verkligheten,請看本部落格svenska författare區的作家介紹)。Per Petterson希望自己也能像他們一樣寫出感人的作品,為讀者帶來他們曾經帶給他的深刻感動。

不過他在十八年之後,才於一九八七年發表了第一部作品:短篇小說及Aske i munnen, sand i skoa。

經過十多年的筆耕不輟,終於在2003年以小說《外出偷馬》(Ut og stjæle hester)成功打入國際書市,獲得多項大獎包括國際IMPAC都柏林文學獎肯定,並售出版權到四十三國。

Jeg forbanner tidens elv(I Curse the River of Time)的瑞典文譯本將於2009年九月出版,書名Jag förbannar tidens flod。

書名:Svinalängorna

作者:Susanna Alakoski

出版年:2006

ISBN:9100110337

孩子必須有大人照顧,遊戲規由大人來訂。小孩沒有選擇。

但是當大人以酒精麻痺自己,逃避當父母的責任時,一個十歲大的女孩,如何扛起照顧家人的精神重擔?

Svinalängorna(《豬圈》)是芬蘭裔作家Susanna Alakoski初試啼聲之作,一出版普獲好評,並獲2006年瑞典奧古斯特文學獎(Augustpriset)殊榮。

有書評家認為本書是半自傳體小說,描述六、七零年代落腳瑞典南部Ystad的芬蘭勞動階級移民家庭,由長女Leena的觀點來看經濟拮据的父母如何在新環境中為生活打拚,時而在生命無情的激流裡掙扎,時而向命運低頭,靠著酒瓶尋求短暫的恍惚慰藉。

這是小女孩Leena的成長故事,也是一則瑞典移民的辛酸奮鬥過程。

有人將它歸類為失根移民文學,也有瑞典書評將它視為瑞典勞動階級文學,芬蘭書評則視它為新一代芬蘭文學,探索的同樣是芬蘭文學中常見的童年、貧窮和酗酒等主題。

根據2009年最新一期Swedish Film 瑞典電影雜誌報導,Svinalängorna即將改編成電影,並且由瑞典演員Pernilla August(「星際大戰」、「芬妮和亞歷山大」)執導。這也是她首次嘗試拍攝長片。她曾在2005年拍過短片Blindgångare。

Susanna Alakoski 一九六零年生於芬蘭Vaasa。

在瑞典南部Skåne長大,現居斯德哥爾摩。 (攝影:Sara Mac Key)

(攝影:Sara Mac Key)

二月十二日,瑞典文化政策調查委員會會長Eva Swartz將一本近九百頁的報告呈給文化部長Lena Adelsohn Liljeroth,部長打趣地說,這是新政府執政以來,頭一次記者會爆滿。這次文化政策調查引起各界注意不是沒有原因,因為政策影響層面之廣,連瑞典幾個獨立運作的文化團體也被收歸在內,報告一公布,立刻引來許多反彈聲浪。

一九七四年訂定的瑞典文化政策沿用至今,早有不少人表示該是更新的時候了。當時瑞典電視只有兩個頻道,網路是一般民眾聽都沒聽過的玩意兒,而書籍銷售量只有今日的三分之二。當時的政策調查費時四年完成,但是政策目標在這三十五年以來幾乎毫無變更。

這回的文化調查由瑞典Natur & Kultur出版社發行人Eva Swartz領導,經過一年半的調查,在二月提出初步調查結果。鑒於文化界在政策層面上普遍單打獨鬥使不上力的情況,文化調查希望能團結文化界力量,打算將二十四個文化團體整合區分為三大政府機構,讓文化政策更有發聲空間。這調查構想聽起來簡單有理,但是實際執行卻有其矛盾之處。

首先嚴詞抨擊文化調查提議的是瑞典作家協會。

瑞典人在圖書館每借一次瑞典原文書,瑞典政府就會撥款1.26克朗給瑞典基金會,二零零八年這筆款項共是一億兩千兩百克朗,瑞典作家基金會將款項做為補償金和獎助金發給作家、譯者和繪者。但是文化調查提議將瑞典作家協會和瑞典作家基金會收歸在三大機構之一的藝術類,由該機構統一分配補助金給文藝界人士和團體。

對此作家協會會長Mats Söderlund簡直氣炸了。他認為這筆錢根本不是政府的錢,現在政府卻想把這筆錢編納在政府機關內。他甚至懷疑這提議在法律上是否站得住腳。瑞典作家協會也馬上於二月十八日在瑞典報紙DN發了文章「宣戰」,表示文化調查的提議給了文學「致命的一擊」。他也認為這項提議嚴重打擊作家基金會的獨立地位。作家基金會會長Jesper Söderström也不明白此項提議的用意。畢竟作家基金會運作良好,何來重整之必要?Eva Swartz也同意作家基金會的確運作得相當好,但是文化調查單位認為從大方向來看,將所有藝術型態收編在同一個政府單位下,可以結合眾人之力,更能妥善處理退休金、稅金以及智慧財產權等問題。

Mats Söderlund對於文化政策調查人員強調文化政策應該對社會發展(就業市場、環境和健康)有利的說法也有意見。

他表示文化當然在許多方面都發揮了用處,但是假如本末倒置,刻意要推廣所謂「有用的文化」,那麼文化就要停滯不前了。他認為調查人員似乎不明白文化代表的正是自由、獨立的精神。

Atlantis出版社的Peter Luthersson對於調查人員的文化實用論也有看法。他認為文化政策應該是為文化而存在。而不是為了社會或是公民而存在。他對於這種從實用角度和普及觀點看待一切的態度感到質疑。

二月二十六號,文化調查單位也直接對瑞典作家協會的公開信在媒體上做了回應。但是瑞典作家協會不滿意這項回應,甚至在三月初走上街頭抗議,連重量級作家PO Euquist都出面聲援。

另外一個受到此次文化調查影響甚至面臨解體命運的瑞典音樂會協會,為了求生存也在其網頁上發起連署活動,名作家Agneta Pleijel、性別研究員Tiina Rosenberg, 歌手Ulf Lundell的名字都在上面。Björn Stålne希望政府能夠正視瑞典音樂會協會的聲音,在接下來草擬提議案時更加審慎斟酌此事。

一年一度的瑞典書籍聯合折扣活動Bokrean將於2月24日星期二隆重展開囉!

之前瑞典實體書店和網路書店為了折扣開跑時間的問題喬不攏,鬧得場面有點僵。

網路書店認為,要求他們和實體書店同步化折扣開跑時間,等於強人所難,如此一來網路書店根本沒有競爭賣點。實體書店則認為網路書店搶先打折扣的偷跑行為,對實體書店不公平。瑞典書商協會會長Dag Klackenberg甚至一度揚言,乾脆聯合折扣活動別再辦了算了。

這樣的檯面上爭議,炒熱了新聞,也算是為聯合折扣活動暖身的另類促銷法。

最後決議,網路書店可以預先接受讀者訂購,但是必須在23日起才開始寄書,讓讀者在折扣日起跑的24日收到書,以示公平。公平這個概念,對瑞典人可是很重要的呢。

今年為了爭食這塊超過一億五千萬克朗的大餅,各家書店紛紛祭出奇招。

號稱北歐最大書店的Akademibokhandeln 已經大手筆寄出折扣活動書單目錄到210萬戶瑞典家庭。另外,為了和網路書店一別苗頭,也特以兩張越南來回機票做為頭獎,鼓勵讀者來店消費。

Bokia書店則推出買400克朗,免費運送的貼心服務。不想抱著一堆磚塊書回家的話,可以考慮。(14/2到8/3期間)

在Akademibokhandeln 斜對面的Bok-Skotten 選擇星期天和星期一關門為折扣活動做準備,星期二早上六點開門。這家書店平時的價格也比Akademibokhandeln 稍優。

Ugglan連鎖書店為了衝買氣,推出「首日特價」活動,特別挑選出一些暢銷書籍做特價再特價的折扣。

位在Sturegallerian裡的Hedengrens則提供的網上訂書的貼心服務。

有別於其他大書店挑選部分暢銷書做超低價促銷的手法,位於斯德哥爾摩南島的小書店Söderbokhandeln則是選擇全店打六折的方式來出清存貨。這並不奇怪,Söderbokhandeln書店走專業路線,一般書店大賣的犯罪小說和平裝本書籍,並不是他們的主打強項。這家書店就像一間迷你圖書館,選書非常用心,經常可以在裡面找到自己非常有興趣的題材專書。精裝書打六折對該店常客而言是非常大的引誘,而且不像其他大書店可以預訂,因此有些顧客會在前幾天先來查探地形,挑選合適的獵物,接著就把獵物視為己有並藏在高高的書櫃裡(整個書店是挑高設計),讓別人看不到摸不著。等折扣日開始,再來收取獵物。

值得注意的是,雖然號稱折扣活動,但是標價上的原價通常是書籍最昂貴的價格。(瑞典的精裝書上並沒有印上書本價格。)例如一本書原本書店賣180克朗,在折扣期間會將原價改標為250,再來個折扣價89,讓讀者心理上有撿到便宜的錯覺。

另外,一些出版社會趁著聯合折扣期間,印刷出版一些品質稍差的硬皮書,亦即書皮頁直接印在硬皮上,而不是像精裝書有一層書衣包住硬皮書的形式。這樣的裝訂方式稱為kartonnage,其頁脊的色彩印製品質和精裝書相去甚遠,其內頁紙質也比精裝書inbunden稍劣。因此價格上會有比較大的彈性。讀者以為89元買到了一本精裝書,事實上可能是書店在折扣過後會以65元出清的kartonnage哦。

萌芽時期

瑞典書商聯合折扣活動由來已久,是瑞典一項特有的傳統。根據瑞典出版人協會的歷史資料顯示(http://www.forlaggare.se/om-bokbranschen/bokrean),在二零年代的時候,開始出現了以折扣方式出清出版社書籍存貨的現象。但是都只是單打獨鬥的方式。當時書店並未特別印製折扣目錄,而是由出版社自行印製簡單的折扣書單或小冊子。

從一九二九年的折扣目錄上可以看到價格折扣相當大,例如三十克朗的書,可能以五十分到幾克朗的超低價出清。當時只有書齡超過五年的書,才會以折扣價格出清。現今的聯合折扣,則可以看到出版未達兩年的書,已經進入折扣書單之列。

到了三零年代,書商們紛紛開始將折扣日期集中在二月十五日左右。光是決定日期,就是討論的重點。原因在於,書商希望在聖誕節熱賣之後,達到第二波銷售高峰,因此兩次銷售時間點必須保持在「雖不近亦不遠」的恰當時機才行。

興盛時期

四零年代起,年度聯合折扣活動漸趨成形,在推出折扣的八家出版社當中,其中三家När Gebers、Hökerbergs以及Wahlström & Widstrand開始合作印行了一份六十四頁的聯合折扣目錄,這可是歷史上頭一遭。

五零年代是聯合折扣活動的一個重要里程碑

當時瑞典人喜好收藏頭版印刷書,年度折扣活動正是愛書人摩拳擦掌擠進書店挖寶的最佳時機。當時瑞典大出版社Bonniers邦尼爺腦筋動得快,趁著這段期間出清存貨。從此以後,瑞典人開始將聯合折扣活動視為一場書店尋寶記。這也是為什麼瑞典人甘心在冷颼颼的二月冬夜十二點放棄溫暖的被窩,一起往書店衝的原因。(Akademibokhandeln折扣活動從午夜十二點起跑)

此外,在五、六零年代,所有書店的書籍是以不二價販售,唯有在一年一度的聯合折扣期才以特價售出,因此聯合折扣活動充分達到了低價促銷的效益。

七零年代和八零年代

一九七零年起,書籍價格自由化,對於聯合折扣活動的性質不無影響,但是這項傳統仍能繼續維持。

九零年代

連鎖書店開始推出自家的折扣書單目錄。

2000年起

隨著網路書店興盛,書市競爭趨白熱化,加上瑞典書籍稅降到6%,更加刺激買氣,二月聯合折扣活動的書籍銷售量節節攀升,並且在2003年創下兩億克朗的銷售高峰,占出版社年度總銷售量的8.5%。

文/ Erik Laquist SvD瑞典日報原文連結

翻譯/ 陳靜芳

瑞典國家史特林保全集編纂工作已進行三十年之久,也花費了數百萬克朗的經費。正當整個計畫就快完成之際,主編拉斯.達貝克(Lars Dahlbäck)卻因個人爭議和薪資”喬不攏”而選在此時退出。

一九七九年研究員拉斯.達貝克當上史特林保全集編纂計畫主編時,各界皆抱以樂觀的期許和期望。三十年之後,情況卻是全然不同了。這樁深受推崇的專案是瑞典人文學界數一數二的大型研究計畫,在進度上卻是一個慢字。這引來各方微辭批評,出版全集的瑞典老字號出版社Norstedts也不再將全集的出版擺在主要行銷書目,當初原是打算在10-15年內完成出版工作。

今日的爭議並不是頭一遭,早在八零年代,就出現了「新史特林堡紛爭」這新名詞。瑞典作家P O Enquist曾表示緩慢的出版速度簡直是「醜聞」,並且稱拉斯達貝克是史特林堡全集的拿破崙(秦王)。持相反意見的是一群研究人員,他們關切的是文學品質,而不是快速將史特林堡的著作交到社會大眾手上,當初是這群人如願了。一九八六年,斯德哥爾摩大學從史特林堡協會接管了這項任務。

該項研究計畫其水準之高,廣獲各方佳評讚許,也在國際上引起注意。但是自從瑞典科學委員會停止贊助,文化委員會也停止每年支付經費,改為在每部出版品完成時才支付其所分得的經費之後,該計畫的工作狀況變得更加艱辛。而且以後恐怕會更形困難。因為主編拉斯.達貝克拒絕接受瑞典官方開出的經濟條件。

由於他已年滿七十,因此無法獲得大學全額薪資,而是收到了相對於薪水百分之三十的報酬—頒發2009年經費的Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser塞德貝利兄弟基金會只願意付出這樣的酬勞。因此拉斯.達貝克決定離開該研究專案,儘管這樣的報酬加上他的養老年金實際上已相當於全職薪資。編輯室現在少了他這位對專案最瞭若指掌的人才,此外文本評論註解亦尚待完成。

拉斯.達貝克投入畢生心血於這項國家研究專案,為什麼決定不完成這心血結晶呢?難道只是為了未獲得全額薪資嗎?畢竟多年來是因為他自己專注細心的審閱,才使得出版計畫大大延後。而且現在專案眼看就快結束,史特林堡全集七十二部著作只剩下七部尚待編纂,編輯組預計在2012年完成整個出版計畫。

錢是拉斯達.貝克離開這項任務的其中一個原因,但是根據他本人表示,還有其他因素。

「去年秋天我和專案領導小組主席古恩涅.英瓦爾(Gunnel Engwall)起了紛爭。我一向堅持一切都得保持在第一等品質。她對此卻是沒有那麼重視,」他說。

拉斯.達貝克覺得失望不滿。他也表示很意外大學沒有認真想留下他。根據他的預測,專案計畫沒有他之後將無法順利完成。「繼續留在編輯組的那些人或許能力不差,但是他們無法完成文本編輯和評論工作,以達到不僅是我,還包括編輯委員會認為它們應該持有的高品質,」他在離職信中寫著。

領導小組主席古恩涅.英瓦爾教授表示,她當然和拉斯達貝克一樣對於品質有同樣高的要求。她否認和他有私人恩怨,並且希望他願意繼續貢獻長才,這其中不乏Hemsöborna《亨姆斯島民》的編輯事務,那部書乃是他的專業領域。

「我們很願意他繼續留任,但是照這情況看來,他並不願意。有些部分的處理方式無法如我們所願,但是我們還是有辦法完成。現在只能祈禱他可以考慮接受我們提出的條件,」她表示。

但是古恩涅英瓦爾可能要失望了。

「她知道我不會那麼做。我不相信專案可以順利完成,因為我知道我離開編輯組所代表的意義,」拉斯達貝克表示。

在拉斯.達貝克和古恩涅.英瓦爾的同事之中,有些人贊同不讓他保留全職薪資繼續留任的決議,也有些人強烈批評校方無法找出解決之道。支持他的幾位副編輯已在連署單上簽了名。其中一位是研究員漢斯-約然.艾克曼(Hans-Göran Ekman),他也決定掛冠求去,離開在編輯委員會的職務。

「我這麼做是要抗議他被解職。繼續留任有違我的科學良知,而且我認為留下來的那些研究人員無法成功完成計畫,」他說。

接下來扛下主編重責大任的是研究員裴爾.史丹(Per Stam)。他委婉表示計畫工作仍會繼續進行,現在最重要的是盡力而為了。

「我們現在得重新開始。就整個大局而言,差別並不大。沒錯,有個人離去了,而且這個人知識廣博,但是我們追求的目的同於以往,而我們在這項研究工作上也有長久的經驗。我們會努力達到出版計畫,即使有些事情看來有點複雜。」

Män som hatar kvinnor 最新消息

改編電影將於2月27日在瑞典首映!

下星期五女主角Noomi Rapace (曾主演Daisy Diamond,讓人情緒盪到谷底的電影) 會上挪威脫口秀主持人Fredrik Skavlan 在瑞典的現場節目Skavlan。昨天的節目有人看了嗎?動物系教授對人這種動物的解析滿有意思的。

—————————————————————————————————————————

瑞典作家拉森(Stieg Larsson)犯罪小說《龍紋身的女孩》(Män som hatar kvinnor)中譯本導讀

Förord av Jamie Chen till Stieg Larssons Män som hatar kvinnor i den kinesiska översättningen.

(《龍紋身的女孩》,寂寞出版社)

傾聽——來自冰雪絕境的正義吶喊

文/陳靜芳

「復仇是一股強大的驅動力。」

—莉絲貝.莎蘭德(Lisbeth Salander)

這是一則出版界的傳奇。

根據瑞典《哥德堡郵報》(GP)書評說法,史迪格‧拉森(Stieg Larsson)的「千禧系列」(Millennium)三部曲在出版之前,就已經名列經典作品了。

首部曲《龍紋身的女孩》(Män som hatar kvinnor) (註1)於二○○五年七十月出版。早在那之前,「千禧系列」已被賦予神話般的地位。也有讀者抱持觀望態度,直到拿起這本書,接著挑燈夜戰撐著眼皮看完,才心服口服,並且在網路上奔相走告大力推薦。

你在翻開「千禧系列」小說時,會知道所謂unputdownable指的原來是這回事。你可能一邊做你的莫札瑞拉乳酪番茄羅勒三明治,一邊堅持以高難度動作拿著書本,因為你的一顆心懸著,你的眼睛拒絕從書頁上移開。一九六六年,她從人間蒸發,連屍首都沒有的可疑命案,該從何查起?壞巨人與拳擊手的貼身肉搏戰,究竟誰能活著走出小木屋?法庭上的一幕,令你動容落淚,「洛城法網」只能靠邊站。你為福利社會的虛矯表象感到可笑,你為司法體系的腐敗感到痛心,你為受害者的悲慘遭遇感到不捨。你甚至覺得不可置信。這不是你熟悉的瑞典。

你掩卷,嘆息。

然後,你開始對這位作家感到好奇。這年頭,竟然還有人把正義當一回事?

(註1)中文直譯為《憎恨女人的男人》。

拉森是在即將完成三部小說之後,二○○三年夏天才開始和出版社接洽。這在出版界若不是絕無僅有,也算相當罕見了。拉森表示,這一來是因為他對「千禧系列」充滿信心,二是因為他樂在寫作,不希望隨出版而來的行銷活動、市場反應或書評好惡而影響寫作初衷。

史迪格‧拉森原本先和瑞典的海盜出版社(Piratförlaget)聯繫。海盜出版社是瑞典幾位暢銷作家合組的公司,以版稅優渥出名。不過史迪格‧拉森以郵件寄出的書稿,在兩個月後原封不動被退回給寄件人。出版社甚至未曾到郵局領取包裹。這不禁讓人回想起舉世聞名的瑞典童書作家林格倫女士(Astrid Lindgren)在一九四四年首度投稿到邦尼耶出版社(Bonniers Förlag),同樣被不識貨的出版社退稿的情況。林格倫女士顯然也是史迪格‧拉森敬佩的作家,拉森筆下的超級駭客莎蘭德一角,部分特質正是取自林格倫女士所創造的經典人物「長襪子皮皮」。這兩個女生都很有個性,都是紅髮,在外人眼中都是特立獨行的怪人,也都有可說是異於常人的不凡能力。不僅如此,拉森書中的男主角綽號「小偵探」Kalle Blomqvist也是取自林格倫筆下的同名小偵探(Kalle Blomqvist)呢。!

二○○四年四月,史迪格‧拉森透過友人牽線,與瑞典諾斯德出版社(Norstedts Förlag)簽約。史迪格‧拉森一口氣交出兩本書稿,不久後又送出第三本,而且第四本已經寫了一半。記者出身的他,至此尚未出版過任何小說。「千禧系列」首部曲在二○○五年十七月才出版。一個作家寫了三、四本小說才開始尋找出版社,這在出版界幾乎是聞所未聞的事。 (註2)

二○○四年十月的法蘭克福書展,千禧旋風已然展開。焦點話題繞著史迪格‧拉森即將出版的三本大作打轉。書還沒來得及在瑞典出版,德國和挪威出版社已經在拍賣場上搶走出海外版權。同時在瑞典方面,製作公司也開始競標電視與電影版權。

一個月後,史迪格‧拉森愕然辭世。

(註2)史迪格‧拉森的「千禧系列」,原本以十集作為目標,無奈天不從人願。瑞典經典犯罪小說系列多以十集作結。這個傳統可見於七零年代創造出貝克探長這號響叮噹人物的瑞典夫妻檔作家麥‧荷瓦兒和派‧法勒(Maj Sjöwall / Per Wahlöö)。他們在一九七五年完成貝克探長第十集《恐怖份子》(Terroristerna)。瑞典犯罪小說天王曼克爾(Henning Mankell)在二○○二年算是完成韋蘭德探長(Kurt Wallander)系列第十集《冰霜將至》(Innan frosten)。繼曼克爾之後崛起的霍坎.涅瑟(Håkan Nesser)在二○○三寫完了以退休警探范.維特仁探長(Van Veeteren)為主角的第十集《G案》(Fallet G)。歐克.愛華森Åke Edwardson以瑞典第二大城哥德堡為場景的溫德探長(Erik Winter)系列,第十集《最後的冬天》(Den sista vintern)今年暑假正在《瑞典日報》(SvD)上連載,將於九月出版,愛華森也正式宣布讓溫德探長退休。

死前已知道出版社準備盛大推出千禧系列,他知道自己可能成為瑞典第二個曼克爾。他可能也預見一則出版界的灰姑娘童話即將拉開序幕,而這則童話故事的主角正是他。但是二○○四年十一月九日,他在《Expo》雜誌社編輯室心臟病發送醫急救時,還沒有人知道,作家史迪格‧拉森將在全球文壇掀起多大的千禧旋風。

今天瑞典人知道史迪格‧拉森不僅是《Expo》雜誌社創辦人之一,也是全球研究極右派組織的專家,他經常到世界各地進行教學演講,包括倫敦警察廳。而且他留下傳世的千禧三部曲。首部曲《龍紋身的女孩》登上瑞典二○○六年最暢銷排行榜寶座。三年內,《龍紋身的女孩》、《玩火的女孩》和《空中的城堡》在瑞典創下近三百萬冊的銷售佳績。不僅書籍熱賣,以千禧系列改編的電影也於二○○八年初春在瑞典隆重開拍了。之前主角由誰出線,可是保密到家。如今確定由瑞典師奶殺手麥可‧尼可維斯特(Michael Nyqvist)挑大樑主演 (註3),在瑞典以馬丁‧貝克探長形象深植人心的彼得‧哈柏(Peter Haber)也點頭參與演出。這樣的大卡司簡直是夢幻組合,想必又會帶動另一波千禧風潮!不僅如此,今夏斯德哥爾摩市立博物館(Stockholms Stadsmuseum)也趕搭這股熱潮,特別針對千禧書中的斯德哥爾摩重要景點和路線,規畫了千禧一日遊導覽,門票早已銷售一空。今年向隅的千禧迷們,只能飲恨等明年了。

(註3)臺灣觀眾可能在瑞典電影「一個屋簷下」(Tillsammans)看過他的精湛演出。

二○○六年,《龍紋身的女孩》勇奪北歐犯罪小說協會(Skandinaviska Kriminalsällskapet)最佳犯罪小說玻璃鑰匙獎(Glasnyckeln)。二○○八年,《空中的城堡》再度奪下玻璃鑰匙獎。史迪格‧拉森打破記錄,成為瑞典有史以來第一位兩度獲頒該獎項的作家。另一位也兩度獲頒該獎項的是冰島作家阿諾德‧英卓達森(Arnaldur Indriðason)。歷年的玻璃鑰匙獎得主都是北歐重量級作家,除了冰島英卓達森之外,還有瑞典曼克爾、享譽全球的丹麥作家彼得‧霍格(Peter Høeg)以及挪威犯罪小說女王卡琳‧弗森(Karin Fossum)等等。你不得不對這個來自瑞典北方烏米歐(Umeå)的小子刮目相看。

拉森喜歡犯罪小說,在書中對於犯罪小說作家如數家珍,如桃樂絲.榭爾絲(Dorothy Sayers)、米基.史畢蘭(Mickey Spillane)、薇兒.麥克德米(Val McDermid)以及伊莉莎白.喬治(Elizabeth George)等等。但是拉森的企圖心絕對不僅是寫出犯罪小說,而是寫出無人能敵的終極版瑞典犯罪小說,既融合典型推理小說和當代懸疑小說的重要元素,也以犀利的記者觀點注入社會批判。聰明的讀者會發現,千禧三部曲,部部風格迥異。第一部探索密室推理小說的界限,在向推理前輩致敬之餘也尋求突破,有著令人意想不到的結局。第二部有如好萊塢懸疑動作片,橋段安排讓讀者大呼過癮。第三部是卡夫卡式的政治驚悚力作,以瑞典國安警察的秘祕辛醜聞為主軸,控訴國家機器的冷血無情。人民面對巨獸般的層層政治機制,一場大衛與巨人歌利亞(Goliath)之鬥於焉展開。拉森以此書二度獲得玻璃鑰匙獎肯定,可謂實至名歸。

拉森在許多方面刻意和一般犯罪小說的鋪陳相反。他使用了一些特別的寫作手法。例如男主角的角色描繪,並非由作者直接陳述,而是主客易位,透過女主角對男主角進行的身家調查,呈現在讀者眼前。此外,書中大量運用科技元素,舉凡監聽、偷拍、跟蹤、手機、簡訊、電話留言、電子郵件、網上聊天等等,人與人的接觸,大多透過科技傳媒。即使兩個人面對面交談,手機也可能隨時響起,談話因而中斷。而且有時一通電話,甚至可能是導致無辜者喪命的導火線。科技反映了人與人之間的情感疏離,而且營造出一種快節奏以及現狀可能隨時改變的不確定感。

另一個特色是,拉森希望營造寫實的效果,書中人物虛實交錯,例如第二集扮演救命天使角色的拳擊手保羅.羅貝多(Paolo Roberto),在瑞典是真有其人,第三集有移民背景的庫多.巴克希(Kurdo Baksi),是拉森現實生活中的好友。另一位真實人物是第三集仁心醫術的哥德堡醫生,他是拉森的同鄉摯友。 (註4)

(註4)拉森突然過世以及千禧系列帶來的鉅額版稅,引起拉森三十多年同居女友和拉森父親與弟弟雙方的遺產爭執戰。由於拉森與女友並未結婚,因此拉森的鉅額遺產以及書籍版權是由住在烏米歐的父親與弟弟繼承。據今年五月瑞典電視台記錄片報導,在千禧系列第三部出現的這位醫生,本人也是哥德堡外科主治醫師。他知悉拉森的父親和弟弟得理不饒人的行徑(繼承了大筆遺產尚不滿足,甚至要求拉森女友搬出她與拉森同住多年的公寓等等),因此在造訪家鄉烏米歐時,與拉森的父親在商店裡起了口角。拉森的父親事後和拉森之弟商量,認為他不配出現在拉森書裡,因此在書籍付梓之前,即與出版社聯繫,更動了書中這位醫生的姓氏。這在尊重作者人格權的瑞典,幾乎是史無前例的事。

此外,史迪格‧拉森很用心在架構這部小說,人物的構成和描繪都經過仔細推敲,而且極注重細節的真實度。拉森寫千禧系列是為了發不平之鳴。當然,也有女性無法認同男性加諸在他們身上的受害者角色,他們選擇主動反擊,例如書中女主角莎蘭德。她個子瘦小有如未成年人,「二十四歲,有時卻像只有十四歲。看起倒像是十四歲」,身高一五四公分,體重四十二公斤 (5)。不過如果有人以為外型看似瘦弱的莎蘭德好欺負的話,那他們會很後悔認識了這位超級駭客。

拉森塑造了與一般犯罪小說人物迥異的男女主角。他明白表示,書中男主角既沒有胃潰瘍、酗酒問題,也沒有焦慮。拉森擺明了是衝著曼克爾來。這些特質不正是曼老筆下的韋蘭德探長嗎?男主角基本上沒有個人問題,最引人注目的特質是,其行為有如典型的「騷貨」。 (6)拉森刻意讓書中男女主角的性別角色對調,男主角在諸多方面有著一般人對於金髮波霸的刻板印象,異性緣極佳,不介意隨時和人發生性關係;女主角則被賦予一般人認為屬於「男性的」價值觀和特質。莎蘭德是現代版獨行俠,有如武功高強的忍者,報仇絕不假他人之手。

(註5)記者出身的拉森對細節相當注重。為了寫實起見,他曾經想在地鐵詢問看起來瘦小的女生體重,以求能正確描述莎蘭德外型。後來怕被誤會,因而作罷。四十二公斤是後來出版社編輯的建議。

(註6)“slampa”,這是拉森的用詞。

即使作者的權威也不能凌駕在是非黑白之上。

拉森表示,他最厭惡犯罪小說中,主角可以為所欲為,完全不需要顧及後果的做法。如果書中主角開槍殺人,他絕對會讓此人接受司法審判。對於已經看慣好萊塢電影硬漢拿起自動武器掃射場面的觀眾而言,千禧系列真可謂回到純真年代。

拉森堅持絕不浪漫化罪行或犯罪之人,或是不把受害者當一回事。有些犯罪小說寫法是,由可呼風喚雨的作者先賜死倒楣的受害者,之後再由聰明的警探抽絲剝繭找出凶手。但是拉森不甩這套遊戲規則。對拉森而言,受害者絕對不是無名氏,也不是任作者擺布的棋子。受害者在遇害之前,和任何人一樣有自己的生活圈。因此拉森會刻意對於受害者生前的生活多有著墨,讓讀者有熟悉感。因此當他們遇害時,讀者會覺得震驚,對讀者而言,他們是有形有體的人物,絕對不只是警方記錄的一項編號或是一筆犯罪數據而已。

此外,在千禧系列首部曲,由聖經暗號牽引出的女性遇害連環命案,其中三樁乃是真實案件。莎蘭德在首部曲的悲慘遭遇,也是幾年前發生在斯德哥爾摩的真實社會事件。也就是說,你現在看的這本書不只是犯罪「小說」,而是犯罪事件現形記。

不同於現實世界的是,在「千禧系列」中加害他人的惡徒———尤其是欺凌女性的男性———將無所遁形,而且必須為自己的行為付出代價。拉森開門見山引述了幾年前在瑞典引發廣泛討論的學術著作《受虐女子》(Slagen dam)書中數據:「瑞典百分之十八%的女性曾一度遭受男性威脅」。受到社會體制保護的男人———他們的身分可能是精神科醫師、律師、警察、企業鉅子———可以憑恃其社會地位或濫用職權,對他們認為是無反抗能力弱者的女性為所欲為,做出虐待、肢體傷害、精神迫害、性侵害、甚至殘忍謀殺等等令人髮指的行徑。試想,世界上有多少虐妻者、戀童癖者、強暴犯、殺人凶手可能因為其社會地位的掩護而依舊逍遙法外?但是在拉森的筆下世界,這些人一個個都逃不掉法律的制裁。

你心想,難道這年頭,公理正義只存在於小說裡?文學反映人生嗎?或者該說是,文學反映出現實人生的不完美,並透過作者的慈悲,彌補了這些缺陷?不論如何,拉森為無聲的受害者發不平之鳴,並且透過筆下這位拒絕當受害者的勇敢女孩莎蘭德,向黑暗勢力宣戰。相信有讀者的陪伴,莎蘭德在復仇的路上將不再踽踽獨行。遲來的正義,這回或許真的近在呎尺了。

謹將此文獻給史迪格‧拉森(1954.08.15 – 2004.11.09)

陳靜芳

二○○八年夏,於斯德哥爾摩

史迪格‧拉森(Stieg Larsson, 1954.08.15 – 2004.11.09)

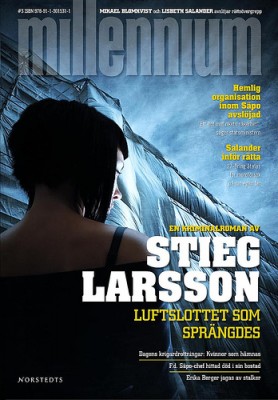

Män som hatar kvinnor (200507)

Flickan som lekte med elden (200606)

Luftslottet som sprängdes (200705)

1. 金石堂連結

2. 誠品連結

《荒島上的間諜》

《荒島上的間諜》

瑞典文原著作者 Författare :阿思緹.林格倫(Astrid Lindgren)

繪者 Illustratör:BO2

譯者 Översättare:陳靜芳 (Jamie Chen)

出版社 Förlag:天下雜誌 (CommonWealth)

出版日期 Utgivningsdatum:2009.01.15

語言 Språk:繁體中文 (Traditionell kinesiska)

ISBN:9789866582721

林格倫寫給少年的偵探冒險小說

內容簡介:

小城最近搬來一對父子,爸爸是掌握國防機密的教授,兒子小姆今年五歲。一天晚上,白玫瑰軍結束戰爭遊戲,在返家途中行經教授家,竟發現有人爬進教授家的窗戶,將小姆抱進一輛汽車,還把教授也一起押進車裡。

平時和男生一樣愛冒險的埃娃洛塔,這回母愛大發,不忍心小姆留在車上,於是偷偷跟上車。車開了,不知將駛向何方,之後卡萊和安德斯隨著埃娃洛塔留下來的線索追過去,來到一座陌生的島嶼。

這座島究竟隱藏什麼祕密與危機?教授父子的性命受到什麼威脅?卡萊、安德斯和埃娃洛塔聯手出擊,與惡人鬥智鬥力,他們能不能挽救教授與小姆,甚至守護國家的機密與安全?

關於【大偵探卡萊】系列

無論對大人或孩子來說,情節緊湊的偵探故事,向來是最容易一口氣讀完的文學類型。作品多元的瑞典大師林格倫,也撰寫過偵探小說,而且讓孩子自己解決問題,不需大人干涉,是難得一見的作品。精彩的【大偵探卡萊】系列,內容寫實,說服力十足,並穿插有趣的生活片段,可以看到大師如何以幽默親切的筆法,讚揚獨立勇敢的孩子,同時也可看到林格倫對於社會弱勢族群的描寫,展現其人道關懷的一面。(全系列共3冊)

作者簡介

阿思緹.林格倫(Astrid Lindgren, 1907—2002)

瑞典童書作家,曾撰寫數十部繪本與兒童小說,1940年代出版的【長襪皮皮】系列廣受喜愛。林格倫獲獎無數,包括國際安徒生獎、德國書商和平獎、瑞典國家文學獎、德國青少年文學獎……等,其作品除了翻譯成數十種語言之外,也改編成電影、電視節目與戲劇。她相當關懷社會,強調人道精神。2002年逝世後,瑞典政府以她的名字成立兒童文學大獎,一方面紀念這位舉世聞名的國寶級作家,同時提供高額獎金,鼓勵創作,備受國際矚目。

繪者簡介

BO2

1968年生,復興美工畢業。怪怪新村系列商品設計者,曾在中國時報趣味休閒版固定刊出〈阿米巴脫殼秀〉圖文專欄長達3年,目前為專業圖文創作者,設計過無數種文具、禮品、卡片與雜貨,處理過無數本書籍的封面插畫,出過幾本個人圖文著作,寫過無數篇搞笑文章,圖文作品常出沒於各大平面及網路媒體。現職:怪怪新村工作室負責人。

譯者簡介

陳靜芳(Jamie Chen)

國立中山大學外文研究所碩士。譯有時報開卷好書《鯨騎士》、史蒂芬.金《桃樂絲的秘密》、美國舞蹈家鄧肯女士自傳《舞者之歌—鄧肯回憶錄》、《未完成的肖像—在賈克梅第的巴黎畫室》、麥可.康納利《詩人》和《黑暗回聲》、哈尼夫.庫雷西《全日午夜》和《蓋布瑞的禮物》,以及譯自瑞典文的《微笑的狗》(Hunden som log)、《陽光草地》(Sunnanäng)、【屋頂上的小飛人】系列等。